Künstliche Intelligenz ist in aller Munde und wird als eine der wichtigsten Errungenschaften unserer Zeit angesehen. Sie soll uns in allen Lebensbereichen, insbesondere auch in der Medizin, unterstützen. Auch die KI und Scientific Computing Community braucht Unterstützung. Deshalb haben Clemens Dlaska und Sebastian Schönherr die „Faculty of Artificial Intelligence and Scientific Computing in Medicine“ initiiert – eine Plattform, die wachsen soll und am 6.3. mit einem Kick-off Talk durchstartet.

Category Archives: Uncategorized

INDICATE – Wie Daten und KI-Modelle die Intensivmedizin verbessern sollen

Mit INDICATE gibt es seit Anfang Dezember 2024 ein Konsortium, das auf europäischer Ebene daran arbeitet, Daten aus Intensivstationen verfügbar und nutzbar zu machen. Im Einklang mit der EU-Datenschutzgrundverordnung sollen dadurch neue KI-Modelle geschaffen werden, die künftig die Pflege von PatientInnen im Intensivbereich verbessern.

Tirol etabliert eigene Stiftungsprofessur für Palliativmedizin

• Neues Kompetenzzentrum für Palliativmedizin in Innsbruck

• Land Tirol investiert insgesamt 700.000 Euro in Umsetzung bis 2030

• Fokus auf qualitätsvoller Versorgung, Ausbildung und Forschung

• Flächendeckende Hospiz- und Palliativversorgung in Tirol

sichergestellt

Sabine Liebscher ist neue Professorin für Systemische Neurobiologie

Mit der Berufung der Ärztin und Neurobiologin Sabine Liebscher auf die § 98 Professur für Systemische Neurobiologie hat das Institut für Neurobiochemie seit 1. Feber 2025 auch eine neue Direktorin. Die Nachfolgerin von Christine Bandtlow möchte die molekulare Expertise am Biozentrum für ihre Forschung zu Schaltkreismechanismen bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems nutzen und wird den Neuroschwerpunkt am Standort stärken.

Wie Zika-Viren Wirt und Überträger zum eigenen Vorteil manipulieren

Es ist vor allem die asiatische Tigermücke, die dem Zikavirus hilft, sich in Mensch und Tier zu vermehren. In einer kürzlich erschienenen Forschungsarbeit beleuchten die Virologin Gisa Gerold und die Infektionsbiologin Noushin Emami, wie es Zika-Viren gelingt, ihren Übertragungserfolg zu optimieren. Dabei standen erstmals Geruchsstoffe der menschlichen Haut im Visier, die die Stechlust der Tigermücke entfachen.

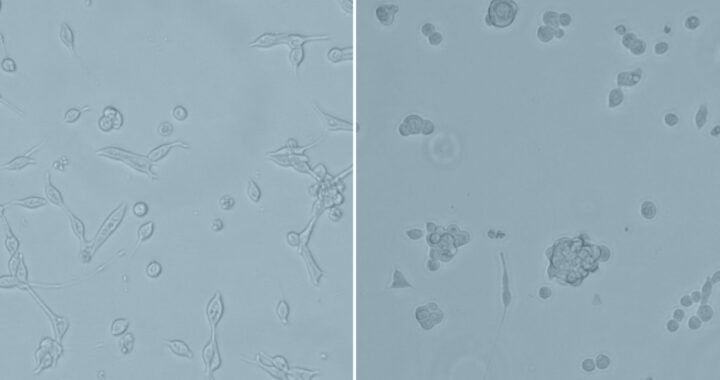

Neuer therapeutischer Angriffspunkt für Prostatakrebs entdeckt

Mit der Hemmung des „alternativen Spleißens“ wurde eine neue mögliche Therapieoption für kastrationsresistenten Prostatakrebs entdeckt. Im Rahmen eines von der Fondation Cancer geförderten Forschungsprojekts liefern Frédéric R. Santer vom Labor für Experimentelle Urologie an der Univ.-Klinik für Urologie und Marcus V. Cronauer vom Universitätsspital Bonn die molekularbiologischen Grundlagen für einen neuen Therapieansatz zur Behandlung von Prostatakrebs.

Ignaz Semmelweis Institut setzt Fokus auf Infektionskrankheiten

Mit Anfang 2025 hat das neue Ignaz Semmelweis Institut seine Arbeit aufgenommen. Diese Einrichtung auf dem Gebiet der Infektionsforschung ist ein Zusammenschluss der Medizinischen Universitäten Wien, Innsbruck und Graz, der Johannes Kepler Universität Linz sowie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Das Institut widmet sich der Erforschung von Infektionskrankheiten, um Krankheitserreger und Krankheiten besser zu verstehen und die Entwicklung von Gegenmaßnahmen wie Therapeutika und Impfstoffe zu forcieren.

Entdeckungsreise Gender: Kinder und Jugendliche auf der Suche nach ihrer Geschlechtsidentität

Zum 11. Mal lädt dieses Jahr Kathrin Sevecke, Primaria der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Hall und Direktorin der Innsbrucker Univ.-Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter, Expert:innen ein, um im Rahmen eines Kongresses am 24. und 25. Jänner aktuelle Forschungs- und Behandlungsansätze zum Thema Genderidentität bei Kindern und Jugendlichen zu diskutieren.

Nächster Schritt bei der Lösung des Lp(a)-Rätsels

Mit der Kombination von Nanopore Sequencing und einem bioinformatischen UMI-Fehlerkorrekturmodell, hat es ein Team um Stephan Amstler und Stefan Coassin vom Institut für Genetische Epidemiologie geschafft, eine „dunkle Genregion“ im LPA Gen nahezu exakt zu sequenzieren, Mutationen zu identifizieren und deren Reihenfolge zu bestimmen. Die Studie trägt zur Klärung der unterschiedlich hohen Lp(a)-Spiegel in der Bevölkerung bei und wurde im angesehenen Fachjournal Genome Medicine veröffentlicht.

Neue Einblicke in die Chromatinorganisation und -regulation

Mit der Untersuchung der Chromatinstruktur über fünf Entwicklungsstadien und drei adulte Gewebearten hinweg, liefert ein Team um Mujahid Ali (Gemeinsame Einrichtung für Neurowissenschaften), Einblicke in die Anpassung epigenomischer Veränderungen. Die Erkenntnisse verbessern unser Verständnis der Genomfunktionalität und evolutionären Anpassung, mit Implikationen für die Rolle von Chromatin in Gesundheit und Krankheit.